[ Sejarah Pertambangan Timah di Bangka Belitung ]

Jakarta atensipublik.com — Provinsi Bangka Belitung dikenal sebagai daerah pertambangan pasir timah sejak dahulu kala. Namun begitu, seperti kita sama-sama ketahui kata “kemakmuran” masih menjadi sebuah utopia yang sebenarnya terletak tidak jauh dari laci meja penguasa lokal setempat. Jika seorang berpangkat KAPTEN di negara Burkina Faso saja mampu membalikan situasi dan taraf hidup rakyatnya, dengan komoditi barang tambang juga, masak iya dari jumlah penduduk 1.531.5 ribu jiwa (2024) tidak ada yang kembang tumbuh sebagai pahlawan pembebas bagi suku bangsa.

Permasalahan klasiknya selalu dalam diksi “membagi” bukan menambah pun mengurangi. Mundur sejenak ke belakang, di medio bulan Maret 2024 yang lalu, Provinsi yang lahir di tahun 2001 ini dikejutkan dengan terbongkarnya kasus korupsi -kelak masuk deretan Top 10 terbesar- bernilai tiga ratus triliun rupiah. Sebuah pukulan telak bagi para pemangku jabatan disitu. Bagaimana mungkin mereka-mereka yang selama ini menjabat, tak mampu mengendus praktek patgulipat kelompok garong bertipe bangsat pengkhianat seperti para pesakitan kasus korupsi timah? Apakah kemudian masuk di akal jika pada akhirnya timbul pertanyaan kritis lanjutan, menyoal uang ± 29 triliun (jika kita memakai perhitungan dikurangi biaya kerusakan ekologis senilai 271 triliun) tersebut, benarkah segitu cepatnya habis dibagi rata oleh kelompok mafia timah berjubah pengusaha perlente? Jika tidak, maka cuma satu skema pemeriksaan yang belum maksimal dilakukan oleh penyidik negara dalam sidang kasus korupsi tersebut.

Yaitu, pattern “Follow the MONEY” alias kemana saja aliran uang haram tadi menyasar. Sederhana saja, jika misalkan saya menemukan gudang harta di sebuah wilayah dengan penjagaan lemah mudah ditembus, maka dari timbunan harta bergunung-gunung tadi sudah pasti takkan mampu saya pribadi habiskan. Selain akan menyedot atensi masyarakat luas terkait lonjakan harta pribadi saya, lifestyle mendadak berubah menjadi super sultan, juga circle pertemanan yang akhirnya kian dekat ke pesta pora ala singgasana di pusat. Maka satu-satunya cara adalah dengan membuat “hujan buatan” di beberapa tempat atau instansi yang berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Ini cuma misal saja ya bro : jika dapat 100, maka dalil logisnya cuma bisa makan 20, sisanya harus dibuat jadi logistik “hujan buatan” tadi. 10 ke si itu, 25 ke si anu karena memegang komando pemeriksa, 30 ke si ini sebab dia punya tugas jaga di depan kamera istana, 25 ke teman-teman petugas berjenjang. Dengan begitu, jika suatu hari akhirnya petugas berkarakter Merah Putih mengendus praktek penggarongan gunung harta tadi, diprediksi akan memakan waktu lama. Sebab, “hujan buatan” yang sudah disebar sejak awal nyolong diyakini akan memperlambat gerak jejaring petugas Merah Putih untuk meringkus bandit yang lagi asyik masyuk pesta pora.

Pola mudah seperti itu saja belum mampu secara sempurna dibabat habis oleh penegak hukum kita. Selalu seperti film-film vrindavan, jagoannya menang belakangan, penjahatnya bertipe jahaaaat banget, korbannya super duper menderita, dan si petugas hukum datang ketika jagoan berhasil memulihkan kekuatannya setelah sebelumnya musnah. Plot twist norak bin kampungan, sama saja seperti bikers yang sudah tahu ada gajlukan di depan mata, bukannya kurangi remasan tangan di gas tangan kanan dilalahnya justru ditambah. Memang itu motor tetap saja jalan kedepan, tapi kira-kira ada adegan pengulangan tidak jika pola ketemu gajlukan gas tetap dipantengin? Selalu jumping bin nyaris jatuh kan? Hehehe.

Baiklah, artikel yang cukup membuat pegal mata dan pikiran ini saya bagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama membahas sejarah penambangan pasir timah, bagian kedua mengenai analisis dampak lingkungan dari teman-teman WALHI Babel dan epilognya adalah rangkuman pikiran diri pribadi saya yang sudah satu dasawarsa memelototi seluk beluk soal timah di Bumi Serumpun Sebalai.

Selamat membaca.

Chapter One

Aktivitas penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun, dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan timah ini, tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut The Indonesian Tin Belt. Bentangan ini merupakan bagian dari The Southeast Asia Tin Belt, membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia.

Di Indonesia sendiri, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan.

Penambangan di Bangka, misalnya, telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung sejak 1852. Namun, aktivitas penambangan timah lebih banyak dilakukan di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep (PT Timah, 2006). Kegiatan penambangan timah di pulau-pulau ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Dari sejumlah pulau penghasil timah itu, Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56 persen daratan pulaunya merupakan area Kuasa Penambangan (KP) timah. Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT Tambang Timah, yang merupakan anak perusahaan PT Timah Tbk. Mereka menguasai area KP seluas 321.577 ha.

Sedangkan PT Kobatin, sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai PT Timah dan 75 persen lainnya milik Malaysia Smelting Corporation, menguasai area KP seluas 35.063 ha (Bappeda Bangka, 2000). Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional ( TI ) yang menambang tersebar di darat dan laut Babel.

Permasalahan penambangan timah yang telah berlangsung ratusan tahun itu belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Padahal, cadangan timah yang ada kian menipis pula.

Tak heran, jika kemudian pertambangan timah di Bangka Belitung membawa dampak sosial berupa masalah kemiskinan dan kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan. Hal krusial yang memantik masalah itu muncul karena potensi timah yang berlimpah itu belum diatur secara optimal.

Sehingga pendapatan berlimpah dari aktivitas penambangan pada akhirnya belum mampu mendukung bagi terwujudnya kemakmuran rakyatnya. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya penyelundupan timah yang dilakukan melalui aktivitas penambangan illegal.

Pemberian ijin tambang inkonvensional (TI) di Bangka Belitung telah mengurangi pendapatan negara dan daerah akibat terjadinya penyelundupan, serta mengancam terkurasnya ketersediaan cadangan timah di Bangka Belitung. Pemberian izin TI mungkin mendukung usaha pertambangan PT Timah sebagai BUMN dan PT Kobatin, sebab kedua perusahaan tersebut tidak perlu membuka area penambangan baru.

Namun, keberadaan TI ini pada akhirnya justru memperburuk ketersediaan logam timah di Bangka Belitung dan membuat rusak lingkungan wilayah Bangka Belitung karena penambangan dilakukan di semua tempat. Mestinya, pemerintah pusat dan daerah serta BUMN di bidang pertambangan timah berperan lebih besar agar hasil penambangan seluruhnya masuk ke kas negara.

Bila kondisi seperti itu terwujud, jumlah produksi timah Indonesia bisa menyamai bahkan melampaui Cina yang mencapai 130.000 ton per tahun. Berdasarkan data tahun 2007, melalui penambangan legal, Indonesia menghasilkan timah sebesar 71.610 ton per tahun. Dari penambangan ilegal, sebanyak 60.000 ton per tahun. Kerugian Negara Akibat Penyelundupan Timah Pihak intelijen Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, pada tahun 2006 melaporkan, nilai penyelundupan timah di Bangka Belitung mencapai sekitar Rp 10 miliar per bulan. Penyelundupan timah terjadi berkali-kali dan seolah menjadi suatu kelaziman. Pada akhir 2005, pernah terjadi penyelundupan timah sebanyak 714 karung pasir timah, atau senilai Rp 1 miliar. Timah yang diselundupkan ke luar wilayah Indonesia, umumnya berasal dari tambang-tambang rakyat (TI).

Awalnya, penambang mitra PT Timah masih menjual seluruh hasil tambang timahnya ke PT Timah. Namun, godaan harga yang lebih tinggi dari pembeli lain membuat penjualan timah ke PT Timah menurun. Penambang TI menjadi marak setelah UU Otonomi Daerah disahkan dan Keputusan Menperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 tertanggal 22 April 1999 menyatakan timah dikategorikan sebagai barang bebas.

Pemda Bangka Belitung kemudian menerbitkan Perda No. 6/2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Perda No. 20/2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan barang Strategis, Perda No. 21/2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan Lainnya. Semua peraturan ini untuk melegitimasi pembukaan tambang inkonvensional dengan tujuan mengatrol pendapatan daerah yang mandiri. Terkait hal ini, Juru Bicara PT Timah, Dwi Agus, menyatakan kebijakan otonomi daerah membawa dampak buruk bagi PT Timah. Sebab, ujar Dwi, muncul saingan usaha.

Di sisi lain, pengawasan penuh konsesi terutama di darat tak bisa dilakukan karena juga meliputi daerah-daerah hutan. Dengan demikian, banyak kebocoran di lapangan yang dilakukan mitra. Jika timah diselundupkan ke luar negeri, tentu negara tidak mendapatkan royalti dan pajak, dan pemegang KP ditunggangi penambang. Kerugian lain pemerintah meliputi dana reklamasi dan pungutan lain yang diatur dalam Perda, yang tidak dibayar oleh penambang liar. Sejak penertiban timah ilegal dilakukan besar-besaran pada bulan Oktober 2006, harga logam timah di pasar dunia terus meningkat. Tercatat harga logam timah di London Metal Exchange (LME) dan Kualalumpur Tin Market berkisar pada level 13.000 dolar/ton, meningkat dari harga sebelumnya sekitar 8.000 dolar/ton. Hal ini karena pasar dunia logam timah terjadi kekurangan pasokan, karena Indonesia (PT Timah Tbk) hanya memasok 5.500 ton/bulan. Sementara negara-negara pemasok logam timah lainnya seperti Malaysia, Singapura dan Thailand tidak mempunyai kemampuan produksi yang besar.

Menurut Dirut PT Timah pada tahun 2007, Thobrani Alwi, sebelumnya PT Timah mengekspor hanya 5.500 ton/bulan. Pada Januari 2007, PT Timah hanya mengirim 3.500 ton, sehingga harga meningkat. Namun, stok timah dunia masih banyak sekitar 9.000 hingga 10.000 ton. Selanjutnya, Indonesia sudah mulai mampu mempengaruhi harga logam timah dunia pasca penertiban timah ilegal.

Pembeli yang sebelumnya membeli komoditi ini dari Singapura, Malaysia dan Thailand mulai minta pasokan dari PT Timah Tbk. Akan tetapi, saat ini PT Timah mendahulukan customer-customer yang sudah lama bermitra dengan PT Timah. Andai sebelumnya pemain-pemain pertimahan di Indonesia mengikuti aturan, pasti Indonesia sejak dulu bisa menjadi price maker.

Diharapkan kedepan, Indonesia dapat memegang harga timah dunia, bila perlu Kuala lumpur Tin Market yang menentukan patokan harga timah saat ini, pindah ke Jakarta atau Bangka menjadi Jakarta Tin Market atau Bangka Tin Market. Sebelumnya, jika kebutuhan timah dunia mencapai 120.000 ton maka 60.000 ton dikeluarkan Malaysia, Indonesia hanya 60.000 ton secara legal. Padahal, 60.000 ton yang dijual oleh Malaysia sebagian besar adalah timah dari Indonesia. Oleh karena itu, ke depan pelaku-pelaku bisnis timah harus dapat mengekspor sesuai peraturan.

Dengan harga timah tinggi, pemerintah akan mendapat royalti dan pajak lebih besar. Selain pasokan berkurang di pasar dunia, kenaikan harga juga dipicu oleh konsumsi timah pada industri yang menggunakan bahan dasar timah saat ini semakin meningkat. Kemudian, kalangan industri mulai memperhatikan unsur kesehatan dan lingkungan.

Pendapatan PT Timah Pendapatan PT Timah pada tahun 2008 adalah Rp. 9,053 Triliyun, pendapatan ini meningkat jika dibandingkan pendapatan tahun 2007, yakni Rp 8, 542 Triliyun atau sekitar 906.932 Juta USD. Sedangkan di tahun 2006, pendapatan PT Timah sekitar Rp. 4, 076 Triliyun. Dari tahun 2006 hingga tahun 2008, tren pendapatan PT Timah memang terus mengalami peningkatan. Artinya royalti dan pajak serta deviden yang diterima negara pun meningkat. Tabel 1. Produksi Timah Indonesia Sumber: PT Timah Tbk. Tabel 1 di atas memperlihatkan produksi timah Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Melalui PT Timah, Indonesia pun memperoleh pendapatan yang terus meningkat.

Khusus 2006, 2007, dan 2008 keuntungan bersih PT Timah masing-masing adalah Rp 208 miliar, Rp 1,7 triliun, dan Rp 2 triliun.

Dengan peningkatan keuntungan yang begitu besar, ditambah lagi dengan dampak ekonomi dan efek multiplier dari aktivitas pertambangan timah, seharusnya negara mendapat manfaat yang besar dan kesejahteraan rakyat Babel juga meningkat. Namun di sisi lain, aktivitas penambangan timah ilegal dan penyelundupan timah pun marak terjadi. Transaksi penyelundupan timah tersebut nilainya mencapai Rp 10 miliar per bulan (Kejati Babel, 2006). Dari nilai tersebut, tidak satu rupiah pun masuk menjadi kas negara. Artinya, negara dirugikan Rp 10 Miliar per bulan, ditambah lagi cadangan timah terus menipis akibat aktivitas penambangan ilegal merajalela. Sementara itu, faktor harga akan selalu mempengaruhi pendapatan PT Timah serta besarnya royalti dan pajak yang masuk sebagai kas negara. Harga tertinggi logam timah dunia selama tahun 2008 adalah US$ 25.500/ton dan terendah adalah US 10.000/ton. Harga rata-rata timah tahun 2008 adalah sebesar US$ 18,512/ton atau meningkat 27 % dari harga rata-rata logam timah dunia tahun 2007 yang sebesar US$ 14,529/ton

Menurunnya harga logam timah pada triwulan keempat 2008 terpengaruh oleh arus krisis ekonomi global yang menyebabkan berkurangnya permintaan logam timah. Perkiraan banyak analis, harga timah tahun 2009 akan berada pada kisaran US$ 13.000 per ton, menurun dibandingkan tahun 2008 (Majalah Kontan, 2009). Diharapkan dengan harga yang terus membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dunia, pendapatan PT Timah juga akan terus meningkat. Cadangan dan Potensi Ekonomi Timah Nasional Berdasarkan informasi dari US Geological Survey 2006, disebutkan bahwa cadangan terukur timah di Indonesia adalah sekitar 800.000 sampai 900.000 ton.

Dengan tingkat produksi rata-rata sekitar 60.000 ton/tahun, atau setara dengan 90.000 ton/tahun pasir timah, cadangan tersebut akan mampu bertahan sekitar 10 – 12 tahun lagi, atau hingga tahun 2017 – 2019. Pada harga rata-rata US$ 20.000/ton (diasumsikan sebagai harga rata-rata timah selama 8 tahun ke depan), sumber daya timah ini menyimpan potensi ekonomi dengan nilai sekitar US$ 18 miliar atau sekitar Rp 190 triliun.

Belum lagi jika multiplier effect dari industri timah ini diperhitungkan maka potensi ekonomi tambang timah Babel menjadi semakin besar untuk dapat berperan meningkatkan PDB, pendapatan negara dan daerah, serta kesejahteraan rakyat, khususnya di Babel. Ketersediaan timah yang semakin menipis seharusnya diperhitungkan pemerintah pusat, khususnya Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), serta pemerintah daerah setempat. Sebab, industri timah dengan tingkat produksi yang berlangsung 4–5 tahun belakangan ini, berkontribusi sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Babel. Di masa mendatang, tingkat produksi timah lambat laun pasti menurun.

Oleh sebab itu, pemerintah harus memperhitungkan keberlanjutan ekonomi masyarakat Bangka Belitung sejak produksi menurun hingga cadangan timah habis. Jika industri timah berakhir, sedang sumber penggerak ekonomi alternatif tidak tersedia maka kesejahteraan masyarakat akan berkurang atau bahkan angka kemiskinan pasti bertambah. Berikut ini adalah data cadangan timah yang dikelola PT Timah. Tabel 2. Luas KP dan Cadangan Timah

Kita melihat bahwa cadangan timah Indonesia memang semakin menipis. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengamankan produksi, menyediakan cadangan nasional masa depan, sekaligus menggunakannya untuk mengendalikan harga. Salah satu yang penting adalah membatasi dan menetapkan batas maksimum atau kuota produksi timah nasional setiap tahun, misalnya 75.000 ton per tahun.

Ini perlu dilakukan terutama untuk pengendalian harga dan proteksi kebutuhan jangka panjang dalam negeri. Pemerintah harus berupaya mengantisipasi habisnya sumber daya timah dengan pengaturan regulasi. Misalnya, jalur ekspor harus dari satu pintu, yakni PT Timah yang telah ditunjuk sebagai BUMN yang menggarap sektor ini, termasuk mengembalikan eksplorasi hanya kepada PT Timah. Kemudian, PT Timah lebih fokus mengatur kuota produksi dan menghadapi persaingan produsen timah dari negara lain di pasar internasional.

Penegakan hukum dan penerapan sanksi juga sangat penting untuk mengamankan kebijakan pemerintah dalam industri timah nasional. Indonesia kini merupakan negara produsen timah terbesar ke-2 di dunia, setelah Cina sebagai produsen terbesar pertama. Indonesia merupakan negara eksportir timah nomor satu di dunia, lebih dari 90% produksinya diekpor ke mancanegara.

Sedangkan Cina mengonsumsi hampir seluruh produksinya untuk kebutuhan domestik. Perbandingan produksi timah Indonesia dengan negara lain dapat dilihat di Grafik 1. Grafik 1. Produksi Timah Indonesia, China dan Negara-negara lain. Sumber

Cadangan timah di seluruh dunia diperkirakan sebesar 11 juta ton (US Geological Survey, 2009). Jika dikomparasikan dengan empat negara-negara penghasil timah terbesar di dunia, cadangan timah Indonesia paling sedikit. Negara dengan cadangan terbesar adalah Cina sebanyak 3 juta ton, Brasil 2,5 juta ton, Peru 1 juta ton, dan Indonesia 0,9 juta ton Dalam konteks ini, pemerintah belum menyeimbangkan aspek-aspek pendapatan negara dan reservasi atau pengamanan cadangan. Penambangan produksi timah dilakukan hanya berdasarkan upaya untuk mengejar pertumbuhan dan peningkatan pendapatan.

Chapter Two

Dalam catatan WALHI Babel, (data tahun 2020-2022) sejak Januari hingga Agustus di tahun 2020, sudah 16 orang meninggal oleh sebab laka tambang. Dari 16 orang korban laka tambang tersebut, satu diantaranya masih berstatus anak-anak. Jika menilik tiga tahun kebelakang dari tahun 2017-2019, terdapat 40 korban laka tambang meninggal dunia. Terus berulangnya peristiwa laka tambang di Babel menunjukkan betapa buruknya tata kelola pertimahan di kepulauan bagian timur Sumatera ini.

Fakta tersebut dianggap seperti angin lalu. Lemahnya pengawasan yang disertai tanpa adanya audit lingkungan dan moratorium tambang semakin memperburuk tata kelola sumber daya alam tambang timah di Babel.

Lingkungan dan masyarakat atau pekerja tambang selalu menjadi korban dari tata kelola yang buruk ini. Ada persoalan abai terkait HAM atas kejahatan lingkungan oleh aktivitas tambang timah di Bangka Belitung. Di sisi lain, korporasi tambang yang terlibat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, serta menjual pasir timah yang bukan dari wilayah IUP nya, mutlak di minta pertanggungjawaban.

“Negara harus hadir membawa timbangan keadilan itu, untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat di Bangka Belitung, baik untuk generasi sekarang dan mendatang” ungkap Jessix Amundian lebih lanjut.

Berdasarkan catatan kompilasi WALHI Babel, terdapat 611 Izin Usaha skala besar yang menguasai kurang lebih 1.261.316,41 hektar dari luas 1.642.423 hektar wilayah daratan Provinsi Kepulauan Babel.

Dari total luas 1.261.316,41 hektar izin usaha skala besar tersebut,kurang lebih seluas 862.299,81 hektar atau 68,37 persen dikuasai oleh IUP Korporasi Tambang. Luasnya penguasaan ruang oleh Korporasi tambang ini tidak sebanding dengan pemulihan kerusakan lingkungan hidup berupa kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Selama ini, Tata Kelola Pertimahan hanya dinilai dari cara pandang perhitungan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan secara adil, lanskap keberlanjutan fungsi ekologis dan keselamatan masyarakat bahkan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

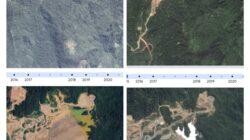

Aktivitas tambang timah, merupakan salah satu penyumbang terbesar terjadinya deforestasi dan degradasi kawasan hutan dan lahan di Babel. WALHI Babel mencatat, Babel telah kehilangan lahan produktif seluas 320.760 hektar dalam waktu 10 tahun. Akibatnya, fungsi ekologis terus terganggu dan terancam keberlanjutannya.

Babel rentan dengan bencana seperti banjir, kekeringan dan angin puting beliung sebagai akibat dari rusaknya kawasan hutan dan DAS yang merupakan wilayah resapan air dan sumber mata air tanah, hilangnya lahan produktif untuk sumber dan ketahanan pangan, kerusakan terumbu karang, mangrove,dan padang lamun di pesisir laut. Flora dan fauna endemik yang terancam punah, pun tanpa terkecuali merusak kearifan lokal masyarakat setempat. Bekas-bekas lubang tambang tidak dilakukan reklamasi dibiarkan menganga begitu saja, mengancam keselamatan jiwa dan tempat bersarang bagi nyamuk.

Selama tiga abad, masyarakat Babel dengan kearifan lokalnya semakin terdesak oleh kegiatan industri ekstraktif tambang timah yang terus mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Keberlanjutan dari fungsi ekologis dan keselamatan masyarakat dipertanyakan. Sampai kapan lingkungan dan masyarakat di Bangka Belitung harus menjadi korban dari buruknya tata kelola sumber daya alam di sektor tambang timah ini?,” ungkap Jessix Amundian mengakhiri keterangannya.

Di wilayah lautan, nasibnya tak jauh berbeda dengan praktek penambangan timah di darat. Sebagai wilayah kepulauan, lanjut Ratno, Provinsi Bangka Belitung dihadapkan pada situasi krisis yang sulit terpulihkan, akibat dalam kurun waktu yang sangat panjang, sumber daya alamnya, salah satunya timah, dikeruk untuk memenuhi pasokan timah global ke sepuluh negara antara lain Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, China, Thailand, Jepang dan Singapura, “tanpa pernah menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terlebih keselamatan rakyat di dalamnya. Dengan luas Kepulauan Bangka Belitung 1,6 juta hektar, 3/4 dari luas wilayahnya masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala besar maupun inkonvensional. Ruang hidup dan ruang kelola rakyat dikepung oleh industri timah, Ini belum termasuk dengan berbagai izin lainnya seperti HGU industri kehutanan,” kata aktifis Ratno.

Ratno melanjutkan, bahwa aktivitas tambang timah di darat dan laut telah menimbulkan berbagai dampak signifikan. Tambang timah di darat telah mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan. Tambang di laut telah mengakibatkan kehancuran ekosistem pesisir dan perairan laut, dan pada akhirnya berdampak pada sekitar 45 ribu nelayan tradisional yang mengandalkan hidupnya dari pesisir dan laut. Bahkan, yang ironi, menempatkan Provinsi berada di urutan tertinggi dengan kondisi lahan rusak dan kondisi kritis atau sangat kritis, dibandingkan dengan provinsi lainnya, yakni mencapai 1.053.253,19 hektar atau 62 persen dari luas daratan Babel.

Epilog

Saat ini, negara kita memiliki ± 17% dari total cadangan pasir timah global. Artinya, PT Timah memiliki cadangan timah sekitar 807 ribu ton yang diperkirakan cukup untuk 20 tahun ke depan. Dengan kata lain, kesempatan pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyatnya tersisa waktu sekitar 37 tahun lagi.

Dengan semakin tajamnya persaingan, pola industri teknologi yang timpang dengan menaruh negara kita sebagai pemasok bahan baku saja tanpa transfer teknologi. Nasib bangsa kita tak jauh dari saudara-saudara kita di benua Afrika sana. Mereka datang, memegang beberapa londo ireng sebagai tunggangan, mengeksploitasi dengan regulasi berjenjang namun mematikan. Dan tatkala cadangan menipis, kembali lagi ke habitat mereka meneriakkan green energy sebagai kamuflase cuci tangan transaksional. Iya, mirisnya kita sudah tahu, sudah paham langkah mereka kedepan tapi kenapa dibiarkan? Apakah dikarenakan beberapa teman media mainstream sedang kenyang oleh iklan yang antri berduyun-duyun? Hingga melupakan tugas suci to inform to educate and to entertain?

Terakhir, untuk para pemimpin bacalah berulang-ulang kutipan dari Pram.A.Toer ini : “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.”(*)

Sekian.

Oleh : LH /berbagai sumber.